Mark Alexander: American Bog (Flag 1777), 2013, Öl auf Leinwand, 68,5 x 98,3 cm, Courtesy der Künstler

Transcending Nothingness – Strategien des ontologischen Nichtwissens als Werkprämisse in Mark Alexanders Bildern

“Time, he’s waiting in the wings

He speaks of senseless things

His script is you and me, boy

Time, he flexes like a whore

Falls wanking to the floor

His trick is you and me, boy”

David Bowie, “Time”

Stellen Sie sich ein Museum vor, in dem Werke der allgemein geläufigsten Stilrichtungen in jeweils eigenen Räumen präsentiert werden, und in dem jeder dieser Räume mit einem kurzen Wandtext mit wesentlichen Erläuterungen zur jeweiligen Stilrichtung ausstaffiert ist. Stellen Sie sich weiterhin eine in diesem Zusammenhang mit kuratorischen Aufgaben betraute Person vor, die dieses Ausstellungskonzept aus nicht weiter zu bestimmenden Beweggründen abändert, indem sie beispielsweise die Werke der Impressionisten im Minimal-Art-Raum und jene der Surrealisten im Pop-Art-Raum positionieren lässt. Vermutlich wäre in einem solchen Fall mit irritierten Reaktionen zu rechnen, welche sich nicht zuletzt dem Umstand schulden würden, dass die an der Wand stehenden Informationen im Hinblick auf die zu besichtigenden Exponate keinen Sinn ergäben. Gleichwohl sich an der Beschaffenheit der Werke nichts geändert hätte, würde ein erheblicher Teil der Besucherschaft derlei Ungereimtheiten vermutlich als jedweder ungestörten Kunstbetrachtung abträglich und daher als korrekturbedürftig erachten. Ebenso selbstverständlich, wie Museumsbesucherinnen und -besucher eine unverbrüchliche Übereinstimmung zwischen dem, was sie zu sehen bekommen und den dazu beigegebenen Erläuterungen erwarten können, darf man davon ausgehen, dass einem in einer Buchhandlung kein Drama von William Shakespeare im Einband eines Romans von Franz Kafka verkauft wird, oder dass unter der Ankündigung einer Aufführungen von Bach-Kantaten kein Rockkonzert stattfindet. Egal ob es sich um eine Werkbezeichnung, eine knappe Erläuterung inhaltlicher oder kontextueller Gesichtspunkte oder eine umfassendere sachbezogene Abhandlung handelt, bildet derlei indexikalisches Beiwerk eine semantische Einklammerung, welche nur im Verbund mit dem als solchen ausgewiesenen Bezugsgegenstand eine funktionierende Einheit ergibt. Ungeachtet der Frage, ob man sich infolge einer diesbezüglichen Fehldeklarierung eingedenk persönlicher Vorlieben mit dem fälschlicherweise Vorgesetzten anzufreunden bereit ist, widerstrebt ein auf diese Weise herbeigeführter Bruch innerhalb eines deduktiven Kontinuums auch dem Bedürfnis danach, dass aus dezidierten Prämissen eine folgerichtige Konklusion zu resultieren habe.

Neurowissenschaftlichen Annahmen zufolge können kognitive Dissonanzen die Empathie- und Lernfähigkeit von Menschen stören und psychische Krisen verursachen. Indes hat die Frage, inwieweit es mit der sachlichen Korrektheit von Informationen eine über utilitaristische Belange hinausgehende Bewandtnis habe, bislang vergleichsweise wenig dezidierte Beachtung erfahren. Entgegen einer Vielzahl philosophischer Konzeptionen, innerhalb derer das Moment der Schönheitserfahrung unter objektiv verifizierbare Gesetzmäßigkeiten und Kriterien subsumiert wird, findet sich bereits bei Platon der Gedanke, dass die Wahrheit selbst ein konstitutives Wesensmerkmal des Schönen sei. Auch wenn der hier statuierte Grundsatz eingedenk der ihm zugrundeliegenden Konzeption der platonischen Ideenlehre auf Anhieb ein wenig wolkig anmutet, zeigen sich prägnante Analogien zu rezeptionsästhetischen Funktionsweisen, welche gerade im Hinblick auf die bildende Kunst als gattungsimmanentes Spezifikum angesehen werden dürfen, obgleich sie sich als solches erst infolge kulturideologischer Richtungskämpfe etabliert haben. 1970 gab Joseph Beuys die Devise aus, dass sich künstlerisches Handeln nunmehr an der Maßgabe orientiere, ontologische Gegebenheiten physisch anschaubar zu machen. Gleichwohl es sich bei der Vorstellung vom Künstler als Träger gnostischer Fähigkeiten um ein bereits seit dem 18. Jahrhundert überlieferten Topos handelt, bleibt zu konstatieren, dass sich insbesondere die auratische Aufladbarkeit Beuysscher Artefakte, wie sie intellektuell durch eine bis heute andauernde Flut exegetisch angelegter Publikationen unterbaut wird, als nachhaltige Blaupause kunsttheoretischer Rezeptionsweisen etabliert zu haben scheint.

Sigmar Polke: Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen, 1969, Acryl- und Lackfarbe auf Leinwand, 151,3 x 126,1 cm, Sammlung van Abbe Museum, Eindhoven

Wie in Form einer semantischen Einklammerung konstituieren sich über weltanschauliche Konzeptionen die Parameter anhand derer sich die Richtigkeit jedweder Erkenntnis überhaupt erst ermessen lässt. Ganz gleich, ob man die Vorstellung einer Genesis, eines Urknalls oder eines platonischen Ideenhimmels zugrunde legt, lässt sich der kleinste gemeinsame Nenner in diesem Zusammenhang anhand physikalischer Konstanten herausstellen, welche selbst jeder weltanschaulichen Erkenntnis vorausgehen und welche somit kein arbiträrer Gegenstand dahingehender Überlegungen sein können – Raum und Zeit sind, wie auch Immanuel Kant aufs Sorgfältigste darlegt, Voraussetzungen für das Denken selbst und bezeichnen somit eine Grenze bis hinter welche dasjenige nicht vordringen kann. Erfahrungen, infolge derer es zu einer Infragestellung dieser Voraussetzungen kommt, hebeln die Fundamente menschlicher Vorstellungskraft aus und befördern die rational geleitete Wahrnehmung in den Blindflugmodus. In enger Anlehnung an autobiographische Gegebenheiten erzählt Albert Camus in „Der erste Mensch“ die Geschichte eines Mannes, welcher erstmals das Grab seines früh verstorbenen Vaters aufsucht und welchen die Tatsache, dass der dort begrabene Mann jünger sei als er selbst, in seinen gedanklichen Grundfesten erschüttert.

rings um ihn, den bewegungslos zwischen

den Gräbern Stehenden, die er nicht mehr

wahrnahm, und die Jahre hörten auf, sich

jenem großen Strom folgend anzuordnen,

der seinem Ende entgegenfließt.”1

Annähernd ähnlich wie dem hier vorgestellten Protagonisten mag es Zeitungslesern ergangen sein, welche sich im Rahmen dahingehender Berichterstattung die im Dezember letzten Jahres entstandenen Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops angeschaut haben – analog zur diskontinuierlichen Zeitwahrnehmung als literarischem Motiv verhält sich so die Tatsache, dass sich anhand der hier gezeigten Bilder ein Milliarden Jahre zurückliegendes Geschehen in Echtzeit verfolgen lässt. Einhergehend mit der bis auf Weiteres bestätigten Gewissheit, dass das auf der Erde stattfindende Leben auch innerhalb eines nunmehr nahezu unermesslich erweiterten Radius mit sich alleine bleibt, stellt sich die Feststellung ein, dass die hier zu Tage geförderten Ansichten von Galaxienanhäufungen von großer Schönheit sind.

Wie sich anhand dieser Gegenüberstellung zweier disparater Sachverhalte bereits ersehen lässt, ereignen sich derlei Situationen bestenfalls gelegentlich, woran sich insofern eine Parallele zu den Werken des englischen Künstlers Mark Alexander aufzeigen lässt, als dass auch diese in nicht allzu kurzen Abständen entstehen. Darüber hinaus erweist sich als signifikantere Gemeinsamkeit eine Qualität, welche sich weniger mit dem Attribut der Zeitlosigkeit als mit jenem eines Unterworfenseins unter eigene zeitliche Gesetzmäßigkeiten auf den Punkt bringen ließe. Ein partikuläres Moment, welches sich anhand einer ikonographisch motivierten Betrachtungsweise kaum hinreichend spezifizieren lässt. Wie Gedankenbilder, welche sich losgelöst vom jeweiligen Erinnerungskontext zu autarken Symbolen entwickeln, manifestieren sich hier axiomatische Aussagen, deren Tragweite an die Grenze des rational Begründbaren reicht.

Ausstellungsansicht – Mark Alexander, Gemäldegalerie Berlin, 2016, Courtesy der Künstler

Wie es der dänische Philosoph Søren Kierkegaard trocken auf den Punkt gebracht hat, wird das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, wobei Letzteres nicht erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt, sondern gleichermaßen in Form einer zwischenzeitlichen Bestandsaufnahme stattfinden kann. Klar ist auch, dass sich die Interessantheit diesbezüglicher Erkenntnisse im Wesentlichen an nichts anderem als der Interessantheit des bis dahin Erlebten bemessen kann, und dass auch die Perspektive, welche man im Hinblick auf weltanschauliche Fragen einnimmt, nicht mehr als ein Resultat diesbezüglicher Schlüsselmomente sein kann. Würde man etwaige ontologische Aspekte in Mark Alexanders Œuvre in Relation zu biographischen Tatsachen bringen wollen, bliebe zunächst zu konstatieren, dass sein bisheriger Werdegang denkbar geringe Züge eines durchgehenden Handlungsgeschehens aufweist. Geboren 1966 im südenglischen Horsham und aufgewachsen in der Kleinstadt Cirencester, wo er eine Zeit lang in einer Silberschmiedewerkstatt arbeitet, verschlägt ihn sein Weg als junger Mann auf eine mittelgroße Odyssee, im Zuge derer er sich unter anderem als Facharbeiter im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik selbstständig macht, Mailänder Polizisten Englisch beizubringen versucht und er, infolge einer Verkettung besonderer Umstände, in eine argentinische Gaucho-Gemeinde aufgenommen wird.

Im Hinblick auf seine künstlerische Laufbahn, welcher die wenig später bestandene Aufnahmeprüfung an der Oxforder Ruskin School of Art vorausging, sagt Mark Alexander selbst, dass er sich in entscheidenden Situationen immer wieder als Figur innerhalb einer spielerischen Gesamtkonstellation wahrgenommen und verhalten habe. Entgegen aller Maßgaben ökonomischer Rentabilität und der vorherrschenden kunstbetrieblichen Usancen geht sein Eintritt in die Kunstwelt mit dem Entschluss einher „das großartigste Gemälde der Welt“ anzufertigen. Das Ergebnis, ein in monatelanger Arbeit nach Art eines goldgeschmiedeten Reliefs angefertigter Tondo, in dessen Mitte er sich selbst nach Vorlage eines Kinderfotos und eingedenk einer Nuance britischen Humors als kleiner Sonnenkönig inszeniert, findet seinen Weg schließlich in die altmeisterliche Berliner Gemäldegalerie. So, wie dieses Werk den Auftakt zu einer weiteren Reihe biographischer Zäsuren markiert, scheint auch der erstaunte Ausdruck des kleinen Jungen die Verwunderung über die mehreren Leben, welche sein erwachsenes Ich zum gegebenen Zeitpunkt bereits aneinandergereiht hat, aus einer entrückten Vergangenheit zurückzuspiegeln. Zugleich findet im seherischen Blick, mit welchem zukünftige Schicksalswendungen hier antizipiert zu werden scheinen, eine seismographische Wahrnehmung Ausdruck, welche sich wiederum wie ein roter Faden innerhalb Mark Alexanders gesamter Motivik ausmachen und als solche auch vor dem Hintergrund kulturhistorischer Inkunabeln erörtern lässt: „Ich arbeite daran, mich sehend zu machen (…) Es ist falsch zu sagen: Ich denke; man sollte sagen: Es denkt mich.“2 schreibt Arthur Rimbaud, während Paris im Zuge der Kämpfe um die Pariser Kommune in Flammen steht und legt gleichsam eine Blaupause für eine ästhetisch motivierte Sichtweise auf eine auch dieser Tage ihren Lauf nehmenden Verfallsepoche vor. Einen zunehmend aussichtslosen Kampf um ihre zukünftigen Lebensgrundlagen führend, kleben sich junge Menschen auf Strassen fest, während Milliardäre, die eine Bibel wie eine vorgehaltene Waffe in die Kamera halten oder an Bord ihrer eigenen Rakete gen Himmel fahren, ein ikonographisches Programm von kolossaler nihilistischer Sprengkraft begründen.

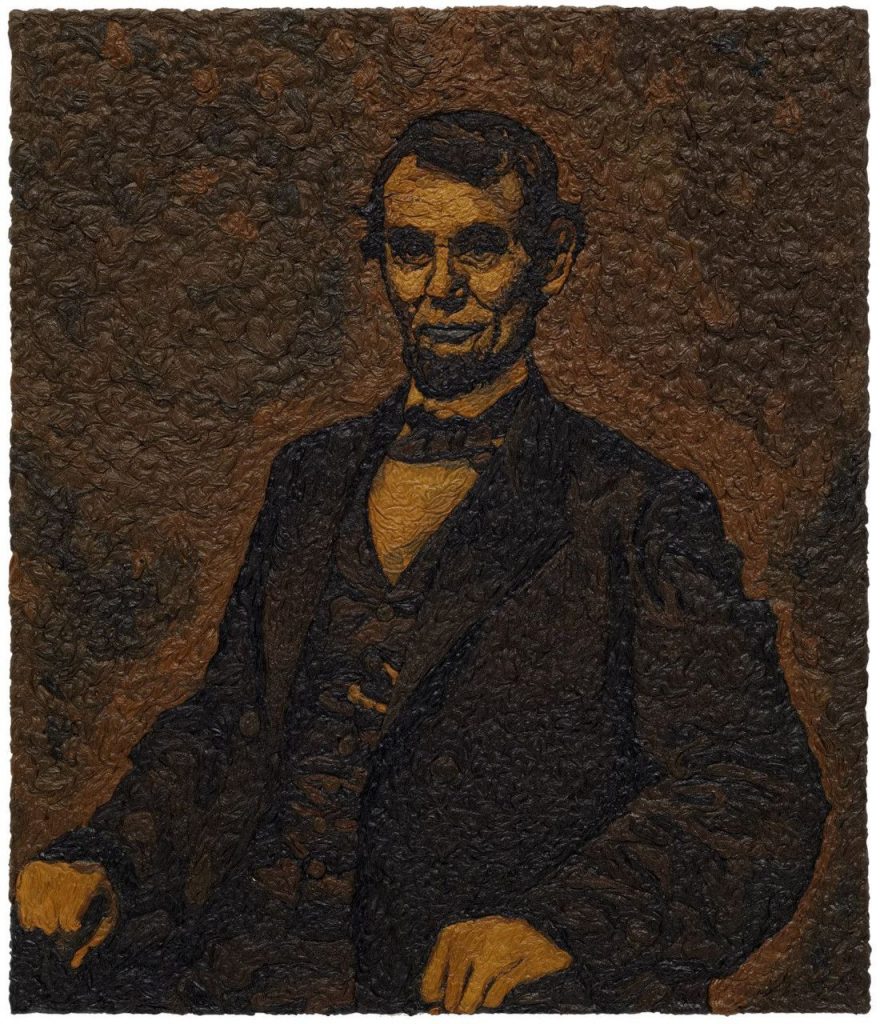

Mark Alexander: Lincoln I, Öl auf Leinwand, 85,1 x 73 cm, 2013, Courtesy der Künstler

So wie Dichter und Künstler seit jeher als bestenfalls hellsichtige Chronisten des Weltgeschehens in Erscheinung getreten sind, lässt sich eine im Rückblick prophetisch anmutende Ausdeutung diesbezüglicher geschichtlicher Vorzeichen anhand einer mit „The American Bog Paintings“ übertitelten Werkserie exemplifizieren. Anders als der englische Terminus history, dessen Wortlaut eine semantische Schnittmenge mit jenem der Erzählung aufweist, evoziert das deutsche Geschichte entsprechend seiner etymologischen Verwandtschaft zum englischen shift bzw. zum deutschen Schicht, eine Vorstellung sukzessiver Sedimentablagerungen, deren Offenlegung wiederum Aufschluss über lange vergangene Geschehnisse zu geben vermag. Der Vorgang des Hervorholens aus der Tiefe, wie er beispielsweise im Zuge archäologischer Ausgrabungen stattfindet, befördert ein kollektives Gedächtnis um den Preis einer Unordnung, welche hiermit in den natürlichen Kreislauf des Werdens und Vergehens gebracht wird. So, wie sich das Verständnis des Status Quo aus jenem seines bisherigen Zustandekommens ergibt, definiert sich jedwede Zukunftsprognose vor dem Hintergrund bislang fortbestehender Kontinuitäten und je atemloser sich eine so angetriebene Vorwärtsbewegung perpetuiert, desto unmöglicher wird es, innezuhalten und Selbige in Frage zu stellen. Eingedenk einer Epoche, in der dem Primat des Aktualitätsbezugs höchste Priorität beigemessen wird, scheint sich Mark Alexander von diesem Schema zu lösen, indem er ikonische Motive der US-amerikanischen Geschichte wie ein kurz nach dessen berühmter Gettysburg-Rede entstandenes Portaitphoto Abraham Lincolns, zum Objekt einer überzeitlichen Betrachtung macht – eine ledrige Textur, wie sie die Haut durch natürliche Gerbungsprozesse über Jahrtausende konservierter Menschenfunde kennzeichnet, evoziert so zugleich einen Blick aus weitem zeitlichen Abstand wie auch einen fragwürdigen Zustand, zu welchem die demokratischen Werte der damals noch jungen Nation dieser Tage verkommen zu sein scheinen.

Stellen wir uns geschichtliche Ereignisse als Bilder vor, die entlang einer langen Galerie aufgehangen sind, dann ist der leere Raum zwischen ihren Wänden die Zeit selbst, wobei es einer Reihe von Mark Alexanders Darstellungen gelingt, eine gleichermaßen offenkundige wie subtile Erfahrbarkeit dieser physikalischen Größe zu ermöglichen. Gemäß einer intuitiven Erkenntnis, dass sich zeichenhafte Vorhersagen innerhalb eines Fundus bildlich vermittelter Erinnerung auslesen lassen, oszillieren die sich jeweils aus vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Perspektiven mitteilenden Informationen in ein- und demselben Motiv. Wenn Platon Recht hatte damit, dass Schönheit eine Manifestationsweise des Wahren darstellt, dann erscheint auch der ästhetisch motivierte Blick, welcher sich unter derlei Vorzeichen auf geschichtliche oder anthropologische Zusammenhänge werfen lässt, respektive der technischen Fähigkeiten, die Schönheit des so Gesehenen wahrheitsgemäß ins Werk zu setzen, als spezifischer Kunstgriff, andernfalls inkommensurable Wahrheiten ans Licht zu bringen. Wie sich in der Konstellation der Zeiger auf einem Zifferblatt mit jeder vergehenden Sekunde eine neue optische Konfiguration abzeichnet, ist es eine fortdauernde Abfolge von Bildern, in denen der Zeitsinn von einem Augenblick zum nächsten einen objektiven Orientierungspunkt findet. Zur Erfassung dessen, was über das immerwährende Jetzt hinausgeht, bleibt die Metapher als Versuch, der in seinem Bestreben, das naturgemäß nicht zu fixierende ganz und gar in eine fixe Anschauungsweise zu fassen, Versuch bleiben muss. Anders als die Figur des Chronos, welcher seine eigenen Nachkommen auffrisst oder in Salvador Dalis zerfließenden Uhren, funktioniert das in Mark Alexanders Werken Gezeigte nicht als Metapher für das, was über das gedanklich Fassbare hinausgeht. Ohne Selbigen zu überschreiten führt es den Betrachter vielmehr mit bemerkenswerter Feinfühligkeit bis genau an dessen Rand, um eine sinnfällige Idee einer so unternommenen Gratwanderung zu offenbaren.

Ausstellungsansicht bei SAUVAGE in Düsseldorf 2021, Courtesy SAUVAGE & der Künstler

Modalitäten wie die hier ausgeschöpfte Bandbreite an mimetischen Fertigkeiten und eine in diesem Zusammenhang stattfindende Verwendung partikulärer ikonographischer Bezugsgrößen sind so gleichermaßen konstituierend für das, was unmittelbar in den Bildern zum Vorschein kommt wie für das Licht, in welchem dieses erscheint; mit dem Motiv einer weiblichen Schaufensterpuppe nebst eines weißen Vogels und einer andeutungsweise hingekritzelten Engelsfigur nimmt sich eines der Bilder aus einer mit Vermillion Sands übertitelten Werkserie dem biblischen Thema der Verkündigung des Herrn an. Dabei erscheinen weitreichende Veränderungen, die diese Szene im Zuge unzähliger künstlerischer Ausführungen bis zu diesem Punkt durchlaufen hat, in einer wechselseitigen Entsprechung zu biographischen Gesetzmäßigkeiten, welche sich wiederum im Übergang von einer kindlich-primitiven Zeichnung zu höchster Kunstfertigkeit abzeichnen. „Die Ewigkeit ist verliebt in die Schöpfung der Zeit.“ heißt es bei William Blake – ein Menschenleben, ein Zeitalter, eine Evolutionsgeschichte… alles kleine, ineinander verschachtelte Ewigkeiten, in denen sich der Kreislauf von Entstehung, Entfaltung und Vergängnis vollzieht, ließe sich an dieser Stelle tiefsinnig hinzufügen. Wer die Zeit lediglich nach ökonomischen Maßgaben quantifiziert und verlernt, sich stattdessen dem ihr innewohnenden Faszinosum zu ergeben, treibt dem Leben jedwedes Mysterium aus. Mit einer vom Philosophen Byung-Chul Han als „Atomisierung der Zeit“3 qualifizierten Tendenz geht zugleich eine Segregierung der Denk- und Wahrnehmungsweisen einher. Dass mit der fortschreitenden Demystifizierung aller uns umgebenden Erscheinungen auch ein Horror Vacui infolge einer Verknappung plausibler Metaphysik zugunsten eines immer zuerst zum Primat der eigenen Belange tendierenden Utilitarismus voranschreitet, befördert letztlich eine große Einfältigkeit, von der die Prämissen ästhetischer Urteile nicht ausgenommen bleiben. Weitaus abenteuerlicher ist da eine entgegengesetzte Denkrichtung, zu welcher sich in eingehender Betrachtung der hier besprochenen Werke ausgesuchte Gelegenheit bietet. Wer versteht, dass die ontologische Leere als freier Raum für filigrane Vorstellungsgebilde offen steht, hat den entscheidenden Schritt bereits getan.