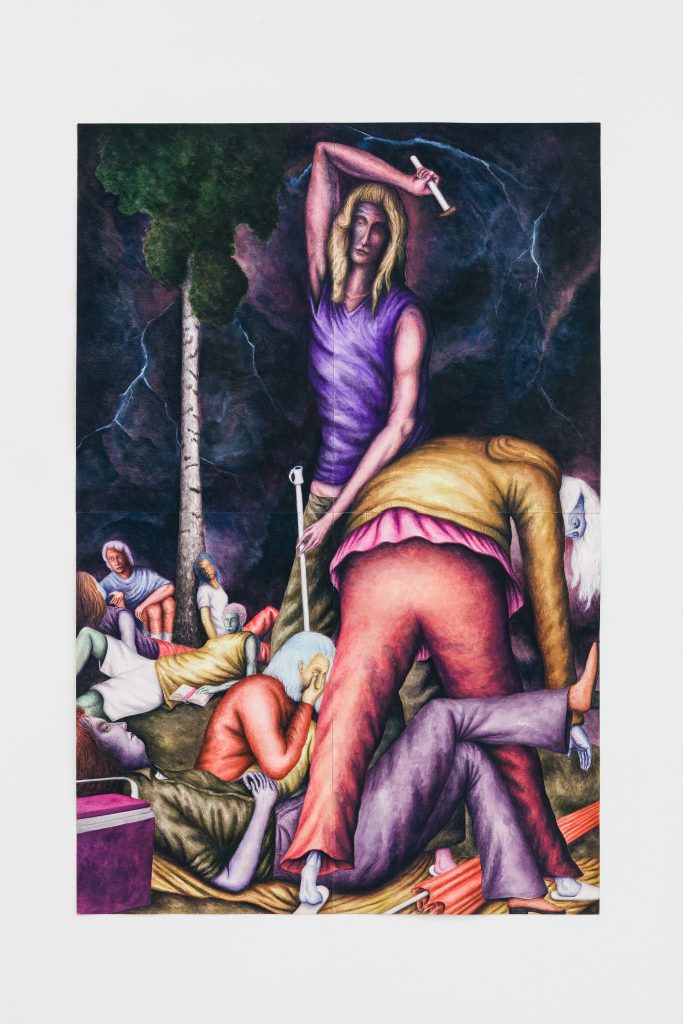

Matthias Noggler: Formation (back view), 2023, Gouache auf Leinwand, 120 x 200 cm, Courtesy of the artist and Drei, Cologne

Durchs wilde Ikonographistan – Matthias Noggler: Iterations, Drei

Je verschwenderischer uns die Welt dazu Anlass offeriert, unseren Verstand zu verlieren, als desto unopportuner scheint es sich zu erweisen, sich bezüglich dahingehender Unpässlichkeiten die geringste Blöße zu geben. Häufiger als noch vor Kurzem sieht man jedenfalls Menschen die, gleichwohl in Ermangelung sichtbarer Gesprächspartner, lauthals artikulierend den öffentlichen Raum durchstreifen. Einige tragen Headsets, Andere schimpfen einfach mit der Luft, wobei sich über diejenigen mit den Headsets auch nicht sicher sagen lässt, ob sie sich Selbige nicht nur zur Tarnung aufgesetzt haben. In einer irren Welt werden die Irren zu Spezialisten, hat Hunter S. Thompson mal behauptet und vielleicht werden derlei Kategorien ohnehin hinfällig werden, wenn die KI eine Lawine nunmehr nicht verifizierbarer Trugbilder auf uns loslässt und die Wahrheit zu einer arbiträren Größe von vielen erklärt. Bis jetzt gestaltet sich der ChatGPT-Zirkus als first-world-spezifische Zauberlehrlingsnummer mit mulmigen Implikationen, die dem Unterhaltungswert keinen Abbruch tun, zumal man sich inmitten allen Endzeitgeraunes auch nicht langweilen möchte. Solange keiner mehr fragt, welches Fortschrittsverständnis welchem Distinktionsgebahren zugrunde liegt, wundert es nicht, dass ein Computer, wie im Fall aktuell immer zahlreicherer Anlässe, auch den Job eines Kunsttexters übernimmt. Dass das dabei zu Tage Geförderte keinen Blumentopf gewinnt, ist dabei weder der springende Punkt und auch nichts, woran sich kurzfristig nicht arbeiten ließe. So wie gegebenenfalls die KI bekommen auch Kunsterklärer*innen vollendete Tatsachen vorgesetzt, um daraus oder darum eine Sinnkonstruktion zu bauen.

Matthias Noggler: Balcony, 2021, Gouache und Bleistift auf Papier, 119,5 x 121,5 cm, Courtesy of the artist and Layr, Vienna

Ungeachtet der Frage, ob man es mit einem Gebilde aus Siliziumleitern oder Aminosäuren zu tun hat, bezeichnet man als „nichttriviale Maschinen“ in der Soziologie Systeme, die in dem Sinne lernfähig sind, als dass die Summe des aktuell von ihnen Gelernten modifizierend in weitere Entscheidungen und Verhaltensweisen, einschließlich des sukzessiven Lernprozesses selbst, einfließt. So, wie es sich bei einer Maschine um etwas ganz und gar Durchfunktionalisiertes handelt, mag auch eine in diese Richtung gehende Vorstellung des eigenen Denkapparats, die eine ziemliche Nähe zu dem aufweist, was Roland Barthes über den Tod des Autors geschrieben hat, als reizvoll, wenn auch im Hinblick auf die nun eingetretene Radikalvariante als weniger erstrebenswert und bis zuletzt auch als eher unrealistisch erschienen sein. Wer sich, auch um gegenüber solchen und weiteren nicht minder denkwürdigen Tendenzen ein Mindestmaß an Besonnenheit beizubehalten, Meditation zur Angewohnheit gemacht hat, kennt womöglich das Motiv des Beginner’s Mind, welches zunächst auf der Einsicht beruht, dass man nicht ist, was man denkt und in der Maßgabe mündet, durch das Aufgeben einmal verinnerlichter Denkweisen alles, d. h. auch die eigenen psychischen Regungen, bestenfalls immer und immer wieder mit neuen Augen sehen zu können.

Matthias Noggler: Untitled, 2019, Gouache und Bleistift auf Papier, 59 x 59 cm, Courtesy of the artist and Layr, Vienna

Bisweilen kommen einem Kunstwerke unter, die einem gefallen und zu denen einem dennoch oder vielleicht gerade deswegen nichts Schlaues einfällt, außer vielleicht der Einsicht, dass nicht jedes Moment ästhetischer Anmutung dazu angetan ist, irgendwie in teleologische Leitplanken hineingezwängt zu werden. Es stellt sich ein Paradoxon ein, wenn die Betrachtung von Kunstwerken dazu einlädt, etwaige kunstwissenschaftliche Automatismen fürs Erste zu Vergessen, wobei das Zulassen dieses Paradoxons überhaupt erst die Überlegung nahelegt, ob für eine dahingehende rezeptionsästhetische Haltung nicht auch so etwas wie historische Vorbilder existieren. Günstigerweise muss man dabei eigentlich gar nicht lange suchen, zumal sich mit Denis Diderot gleich ein maßgeblicher Mitbegründer der Textgattung Kunstkritik und zugleich eine Schlüsselfigur der neuzeitlichen Kulturgeschichte als veritables Paradebeispiel herausstellt. Sinnbildlich könnte man von diesem Hauptinitiator der französischen Aufklärung wie von einem Schwamm sprechen, welcher schlichtweg jede intelligible Information aufzunehmen und zu einem heute noch ganz gedankenfrisch dastehenden Gesamtwerk zu verflechten imstande war. Vielleicht muss ein Gedankengang, der die Kriterien des Kunstschönen adäquat ins Sprachliche übersetzt, ohne es formalästhetisch festzunageln oder durch das Abdriften in allzu hermetische Sphären der Redundanz anheimzufallen, selbst von ansprechender Natur sein und vielleicht besteht gerade darin das besonders Hervorhebenswerte an Diderots Überlegung, wonach die Qualität eines Kunstwerks sich in der Gesamtheit der darin enthaltenen und seiner gleichsam nach außen hin eingegangenen Beziehungen manifestiert.1

Matthias Noggler: Tempest,2020, Gouache und Bleistift auf Papier, 82,2 x 54,5 cm, Courtesy of the artist and Layr, Vienna

Es gibt gute und schlechte Beziehungen, wobei Erstere, zumindest auf lange Sicht, auch auf Arbeit beruhen, die naturgemäß nur auf hingebungsvolle Weise vonstatten gehen kann. Überträgt man diesen Allgemeinplatz auf Beziehungen als Sujet künstlerisch-bildnerischer Tätigkeit, so erscheint Diderots ohnehin recht einleuchtendes Postulat, wonach Malerinnen und Maler zuallererst gut malen können sollten, umso sinnfälliger. Legt man dieses Kriterium wiederum bei der Ausschau nach aktuell in rheinischen Gefilden in Erscheinung tretenden Künstlerinnen und Künstlern zugrunde, dann ließe sich, wiewohl als eine*r von vielen, auch der österreichische Maler Matthias Noggler in näheren Augenschein nehmen. Eine bisherige werkbiographische Übersicht vermittelt den Eindruck, dass der mittlerweile in Berlin lebende Absolvent der Wiener Kunstgewerbeschule und Kunstakademie einen sympathetischen Blick für seine lebensweltliche Umgebung übrig hat. Menschen und Orte, an welchen sich solche aufhalten, werden hier ästhetisch gebührend abgefeiert und zur motivischen Vorlage für eine ikonographische Anything-goes-Programmatik gemacht. Es findet also ein ziemliches Feuerwerk an Interaktionen statt, im Zuge derer, wohlgemerkt subjektiv als solche wahrgenommene Bezugsgrößen wie El Greco, Pierre Bonnard, Paul Delaunay oder auch die Wiener Schule des Phantastischen Realismus aufblitzen bzw. als formensprachliche Blaupausen zeitgenössisch-figurativer Darstellungen ins Werk gesetzt werden. Dass einem das auf diesem Wege Entstandene bei all seiner Dichte an dahingehenden Referenzen kein anstrengendes Seherlebnis beschert, liegt nicht zuletzt an einer augenscheinlichen Beiläufigkeit, die im Übrigen auf einen entspannten Umgang mit etwaigen Berührungspunkten zu einer gemeinhin eher im Bereich der Trivialkultur, sprich Comic und Karikatur, verorteten Ästhetik schließen lässt.

Ausstellungsansicht Matthias Noggler, Courtesy of the artist and Drei, Cologne

Eingedenk der Ablösung eines einheitlichen Epochenstils durch eine Vielzahl gleichzeitig vorherrschender und ihrerzeit bisweilen als „Ismen“ pejorisierter Stile, zeichnet sich auch das Frühwerk einiger archetypischer Vertreterinnen und Vertreter der klassischen Moderne durch ein stetes Durchprobieren einer hierdurch beförderten Optionenvielfalt aus. Analog zu einer daraus resultierenden Herauskristallisierung individueller Ansätze, scheint sich auch im Hinblick auf Matthias Nogglers aktuelle Werkphase eine Tendenz zur weiteren Spezifizierung neuerlich zum Ausgangspunkt gemachter Fragestellungen abzuzeichnen. Äußerlich würde sich eine so vorgestellte Abkehr vom bislang an den Tag gelegten Bildfindungsfuror zumindest mit einer Reduktion des formalen Repertoires in Abgleich bringen lassen, welche auf Anhieb bei der Betrachtung einer mit Iterations übertitelten und derzeit in der Kölner Galerie Drei zu besichtigenden Ausstellung bemerkbar wird. Gleichwohl eine Reihe zwei- und dreifarbiger Cut-Outs und in Yves-Klein-Blau gehaltener Großstadtstrassenszenen abermals Gelegenheit bieten, wie nach Art eines Zitate-Ratens an der künstlerischen Handhabung hier enthaltener Implikationen zu partizipieren, stellt sich die Lesart diesmal als komplexer heraus. Ohne eine festgezurrte Auslegungsweise parat zu stellen, skizziert der von Julija Zaharijević zu diesem Anlass verfasste Ausstellungstext Aspekte, die von einer mittlerweile weitestgehend in Vergessenheit geratenen Piktogrammsprache bis zu wahrnehmungspsychologischen Eigenheiten symmetrisch dargestellter Gesichter reichen und deren weitere Bewandtnis an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden soll.

Matthias Noggler: Cityscape, 2023, Gouache auf Leinwand, 55 × 65 cm, Courtesy of the artist and Drei, Cologne

„Das Erlösende für die Hingabe an ein Kunstwerk liegt darin, dass sie einem in sich ganz Geschlossenen, der Welt Unbedürftigen, auch dem Genießenden gegenüber Souveränen und Selbstgenügsamen gilt. (…) Zugleich aber ist das Erlebnis des Kunstwerks doch in unser Leben eingestellt und von ihm umfasst; das Außerhalb unseres Lebens, zu dem uns das Kunstwerk erlöst, ist doch eine Form dieses Lebens selbst, das Genossenwerden dieses vom Leben Befreiten und Befreienden ist doch ein Stück Selbst, das mit seinem Vorher und Nachher zu dessen Ganzheit kontinuierlich verschmilzt.“2 Situationen, die als Gegenstand visueller Anschauung gedacht werden können, können auch gemalt werden und wenn man im Bereich der hiermit abgesteckten Möglichkeiten in die Vollen geht, tun sich neue Situationen auf, aus denen sich wiederum etwas umso Sehens- und Denkenswerteres machen lassen kann. Matthias Noggler tut genau dies in dezidierter Art und Weise, wobei das vom Soziologen und Philosophen Georg Simmel als ein „Außerhalb unseres Lebens“ beschriebene Moment von einer Offenheit kommt, mit der sich Kunstguckerinnen und -guckern gleichermaßen zu partikulären Bildgeschehnissen wie auch zu dem in seiner Gesamtheit so beschrittenen Weg zu verhalten ermöglicht wird. Dass eine ästhetisch motivierte Wahrnehmung der Dinge auch dazu gut sein kann, selbstständig ihnen inhärenten Schnittmengen in unterschiedlichste Denkrichtungen aufzuspüren, bezeichnet einen Erfahrungswert, der auch in Anbetracht eines alle Sinne betäubenden Hintergrundrauschens interessant bleiben könnte.

Matthias Noggler:

Iterations

5. Mai – 24. Juni 2023

Drei

Jülicher Strasse 14

50674 Köln

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 14 — 18 Uhr

Samstag 11 – 16 Uhr