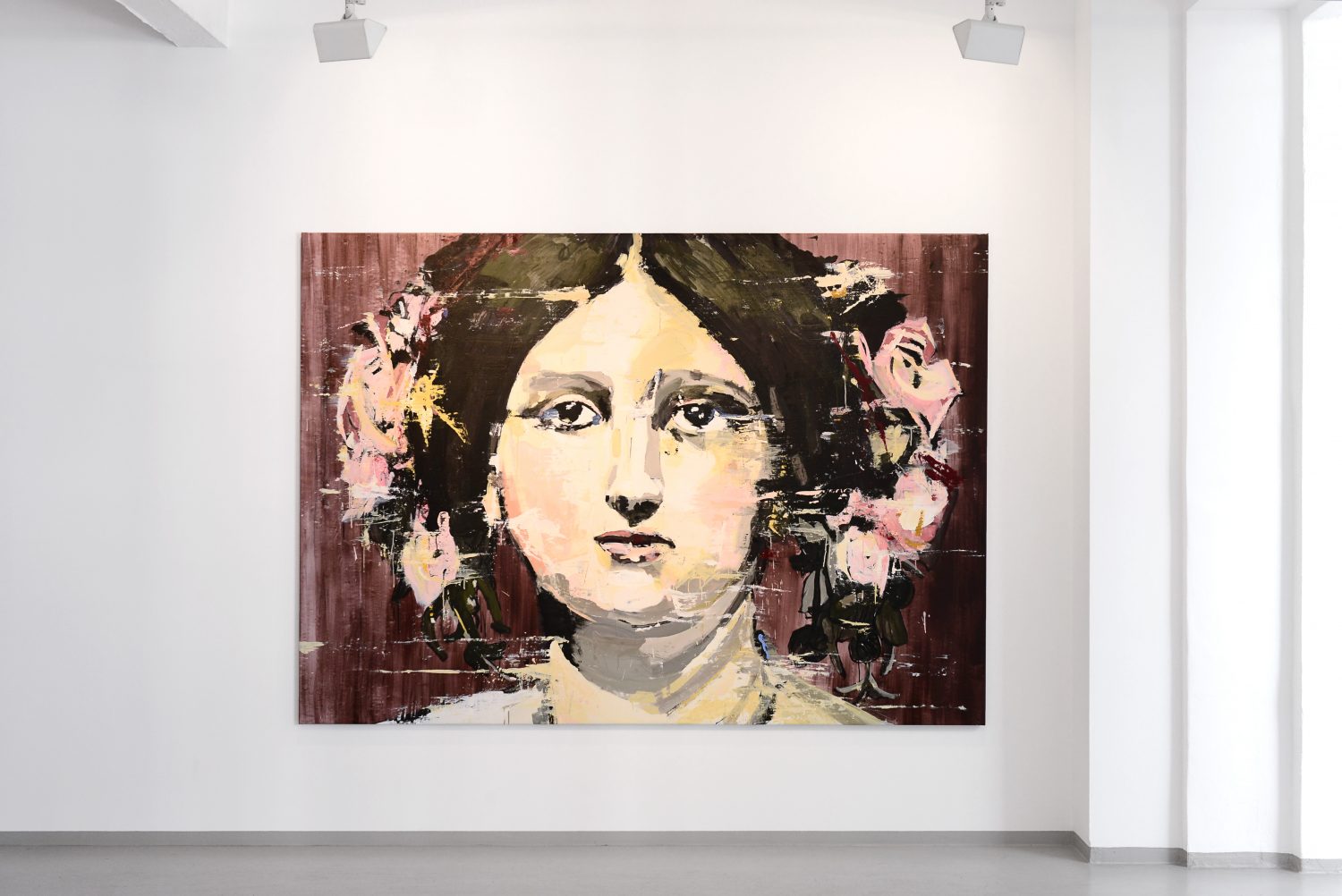

Poncelle I, 2017, acrylic on canvas, 200x280cm ©Lars Teichmann, Courtesy Galerie Clara Maria Sels, Foto: Joanna Kischka

Die Rache des Riesengesichts – Lars Teichmann: The presence of the souls of strangers and forgotten ones, Galerie Clara Maria Sels

Der vor kurzem erneut ausgestrahlte Quentin-Tarantino-Film „Inglourious Basterds“ ist ein beliebter Gegenstand medienwissenschaftlicher Analyse.1 Ein in diesem Kontext besonders hervorgehobener Faktor besteht in der Schlüsselsequenz, die einer fiktiven Abänderung historischer Ereignisse entsprechend die Massakrierung der gesamten Nazi-Führung im Rahmen einer Kinovorstellung zeigt. Angekündigt wird dieses Ereignis durch einen Monolog der jüdischen Kinobesitzerin Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), deren Familie in der vorangegangenen Handlung von dem SS-Offizier Hans Landa (Christoph Waltz) ermordet wurde. Diese Ansprache geschieht in Form eines Films im Film, welcher in Folge einer unvermittelten Unterbrechung des bis dahin gezeigten Propagandawerks auf die Leinwand projiziert und in dem das bevorstehende Attentat auf das Publikum als Vergeltungsakt herausgestellt wird.

Shosanna Dreyfus – „The face of jewish vengeance“

Neben der fragwürdigen Umschreibung der Geschichte, die kontrovers diskutiert und von einigen Seiten als moralisch unvertretbar kritisiert wurde, richtet sich das rezeptive Interesse hauptsächlich auf die Faktoren der Dekonstruktion, der Selbstreferentialität und der eklektizistischen Genrevermischung. Der Regisseur inszeniert eine Erzählung über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg als Racheepos nach Art des Italowesterns und macht daraus eine mit unzähligen Zitaten versehene cineastische Binnenbetrachtung, an deren Ende der Blick durch die ineinander verschränkten Kino-Dispositive gleichsam zur Metapher für die Involvierung in den hier aufgeworfenen Diskurs wird.

Eine analoge, in den Galerieraum verlagerte Situation manifestiert sich in der Betrachtung von Lars Teichmanns riesenformatigen Porträts – Reproduktionen von Reproduktionen mehrheitlich auf die frühe Neuzeit datierender Personenbildnisse, die als Signets ihrer Epochen Einzug ins kulturelle Gedächtnis erhalten haben. Der 1980 im sächsischen Burgstädt geborene und 2006 an der Berliner UDK als Meisterschüler von Valérie Favre graduierte Maler gibt an, die Originale selbst in vielen Fällen nicht gesehen zu haben.2

Nachdem ihn seine früh ausgeprägte und mit kunsthistorischer Interessiertheit einhergehende bildnerische Neigung zunächst in den Bereich der Graffiti-Kunst geführt hatte, erwies sich das akademische Milieu nach eigener Aussage als ungeeignet, um die bereits gefestigten Ansätze weiter zu kultivieren.3 Einen geeigneteren Rahmen fand er schließlich in einer verlassenen Fabrikhalle, die den Raum für ein ebenso ungestörtes wie unbändiges Ausagieren der eigenen Ideen bot. Hier wurden die alten, teilweise noch aus DDR-Zeiten stammenden Kataloge wieder hervorgeholt und als Vorlagenmaterial für Neuerfindungen klassischer Historien- und Porträtmotive verwendet.

So verbanden sich Technik und Gestus des Sprayers mit barocker und klassizistischer Ikonographie.

Hinzu kam, als dritter maßgeblicher Einfluss, eine abstrakt-expressionistische Formensprache, die sich im lockeren Zusammenhang mit künstlerischen Vorbildern wie Robert Motherwell oder Willem de Kooning ergab.

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Madame Moitessier, 1851, oil on canvas, 147x100cm, Courtesy National Gallery of Art, Washington

Lars Teichmanns ausschnitthafte Wiedergabe einer auf Dominique Ingres zurückgehenden Darstellung der Salondame Inès Moitessier erweckt nicht zuletzt aufgrund ihrer Proportionen den Eindruck eines filmischen Close-ups. Die illusionistische Haptik des Inkarnats wird zu einem synthetischen Gefüge tachistischer Farbaufträge, die historische Tradiertheit und Offenlegung des Werkprozesses zu Fixpunkten malerischer Selbstbezüglichkeit.

Es begegnen einem weitere Personen der Zeitgeschichte wie Philipp IV. von Spanien, dessen markante Physiognomie in zahlreichen Werken des spanischen Hofmalers Diego Velasquez festgehalten wurde. Hinsichtlich des Ausstellungstitels ergibt sich die Überlegung, welchem Zweck die hier formulierte Vergegenwärtigung der Seelen gerecht wird. Dabei stellt sich die Frage, was in Folge der wiederholten Übertragung verloren gegangen ist und was neu hinzugewonnen wurde.

Ausstellungsansicht, ©Lars Teichmann, Courtesy Galerie Clara Maria Sels, Foto: Joanna Kischka

Die vom Künstler vorgenommene Reduktion auf das Gesicht lässt Attribute und Insignien verschwinden und enthebt die Person ihres sozialhierarchischen und geschichtlichen Kontextes.

Eine mit Statusmerkmalen verknüpfte Identifizierbarkeit verschlechtert sich zugunsten einer unmittelbareren emotionalen und psychologischen Wahrnehmbarkeit. So wie der Gedanke an einen nicht mehr existierenden Menschen sich weniger an dessen objektiver Bedeutsamkeit als an subjektiven Empfindungen seiner seelischen Eigenschaften festmacht und so wie diese Empfindungen verblassen und sich verzerren, wird hier eine Anmutung erzeugt, die eine innere Qualität des Erinnerns spürbar macht und die sich wie ein Filter vor das offizielle Bild zu schieben scheint.

In einer Publikation wird der hier vollzogene Ansatz mit dem Begriff der Hauntology in Verbindung gebracht, der eine gleichsam geisterhafte Heimsuchung durch ästhetisch-ideologische Einflüsse vergangener Zeiten infolge einer Erschöpfung kultureller Ideenvorräte bezeichnet.4 Dieser Verweis erscheint gerade angesichts der wiedergängerartigen Anmutung der gezeigten Gestalten naheliegend. Zugleich lässt sich die vorliegende Konzeption analog zu einer aktuell stattfindenden Debatte deuten, in der die Notwendigkeit einer konsistenten und strukturierten Rezeptionsgrundlage mit einer Rückkehr zu einer stringenten kunsthistorischen Ausrichtung assoziiert wird.5 Es beruht auf einer arbiträren Entscheidung, ob eine dahingehende Hervorbringung mit dem zeitgeistigen Etikett der Hauntology oder den eher zeitlosen Kategorien des Eklektizismus’ oder des Genresynkretismus’ versehen wird. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass eine entsprechende Setzung nur in dem Maße ein positives Qualitätsmerkmal darstellen kann, wie sie nicht zum reinen Selbstzweck verkommt.

Die Frage, inwieweit sich das zusammengefügte Repertoire in Lars Teichmanns Werken zu mehr als einer Summe einzelner Teile addiert, lässt sich zum Anlass einer weniger analytisch motivierten Betrachtung nehmen. Dass die Bilder auch auf diese Weise funktionieren liegt daran, dass die konzeptuellen Gesichtspunkte nicht als trockene Indikatoren einer künstlerischen Bewandtnis in den Vordergrund gestellt, sondern in ein ästhetisch ansprechendes Ganzes gefasst werden.

Abschließend ließen sich die eingangs hergestellten Bezüge weiter ergänzen: So wie Quentin Tarantino seine filmischen Grundideen im Zuge seiner Tätigkeit als Videotheken-Mitarbeiter entwickelt hat, ist Lars Teichmanns malerische Programmatik aus einer künstlerisch-monomanen Selbstfindung hervorgegangen. Entstanden sind in beiden Fällen originäre Positionen, die sich gleichermaßen mit wie ohne dezidiertes Hintergrundwissen sehen und verstehen lassen.

Lars Teichmann

The presence of the souls of strangers and forgotten ones

9. September – 4. November 2017

Galerie Clara Maria Sels

Poststr. 3

40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 14h-18:30h

Samstag 12h-15h

Lernen Sie mit uns die Düsseldorfer Galerienszene kennen! Artesarticulo ist ein Verbund langjährig erfahrener Kunstvermittler/innen, die sich die Erkundung der aktuellen Ausstellungen im Zuge individueller Rundgänge zur Aufgabe macht. Diese werden in Kooperation mit der Düsseldorf Tourismus GmbH auch in Form öffentlicher Führungen angeboten.

Fußnoten

- Vgl. Kaul, Susanne / Palmer, Jean-Pierre: Quentin Tarantino, Paderborn, 2016, S. 121-132.

Vgl. Robnik, Drehli: Intim, im Team, in time mit Deleuze: Vom Affektbegriff, Richtung Politik gewendet, zu Copollas Komplotten und Patton, Mindgame Movies und Inglourious Basterds, in: Sanders, Olaf / Winter Rainer (Hrsg.): Bewegungsbilder nach Deleuze, 2015, Köln, S. 54-85.

Vgl. Walters, Ben: Debating Inglourious Basterds, in: Film Quaterly, Vol. 63, No. 2 (Winter 2009), S. 19-22. - Vgl. Feldhaus, Timo / Teichmann, Lars: Die Gegenwart kommt mir zu nah vor, in: Teichmann, Lars und Deiss, Amely (Hrsg.): Aura, Erlangen, 2016, S. 102-109.

- Vgl. Ebd.

- Vgl. Ebd.

Vgl. Fisher, Mark: What is Hauntology, in: Film Quaterly, Vol. 66, No. 1 (Fall 2012), S. 16-24. - Vgl. Demand, Christian: Die Beschämung der Philister, Hannover, 2007.